Archive for the ‘メルマガ・ブログの人気記事’ Category

不動産の気付きにくい大きなリスク

さて、先日、ある方からこんなお話を聞きました。

「10年程前に物件を購入したのですが売るに売れずに困っています」

話を聞いていると不動産の典型的な失敗パターンでした。

典型的な失敗パターン

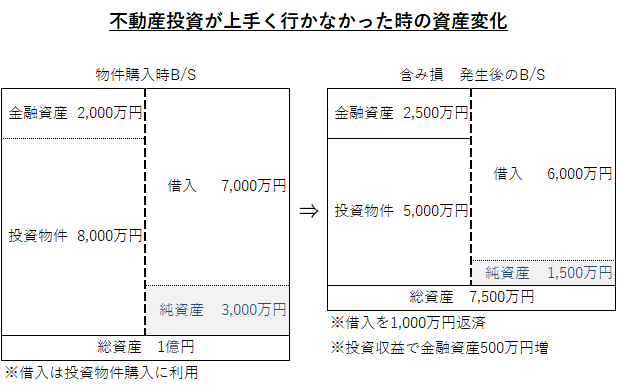

典型的な失敗パターンの特徴をバランスシート(B/S)で表すと

ポイントは以下の2つです。

1.純資産金額の変化

2.借入と物件価格の変化

確認が必要な2つのポイント

1.純資産金額の変化

B/Sの純資産部分を確認すると1,500万円減少しています。不動産で資産運用したつもりだったのに、資産運用どころか結果的に損失を出してしまった状態です。

2.借入と物件価格の変化

含み損発生後のB/Sを見ると分かるように、物件が5,000万円でしか売れない状況にも関わらず借入が6,000万円あります。こうなると、売るに売れない状況が発生します。さらに、厄介なのがこの状態に陥っていることを、売却を考えるまで気付かない可能性があることです。

なぜ、気付けないのか

気付けない理由は、毎月の返済もできて少ないがらもCFもプラス状態だったからです。こうなると、普段から売却したらどうなるか考えていないと「順調に運用している」と思ってしまいます。

ところが、経年劣化等で空室が増えて運用が厳しくなっていざ、売却しようとした時にようやく、現状を認識することになります。

リスク管理のポイント

こうならない為には、売却シミュレーションを必ず行って投資判断することです。リスク管理として売却シミュレーションを行う時に確認すべきポイントは

『物件価格がいくらまで下落したら物件を売却して借入を返済できなくなるか把握する』

です。

とにかく最悪なのは売りたい時に、売れないことです。これを防ぐにはどの水準の物件価格までなら売却して借入を返済できるか常に確認しておくことです。

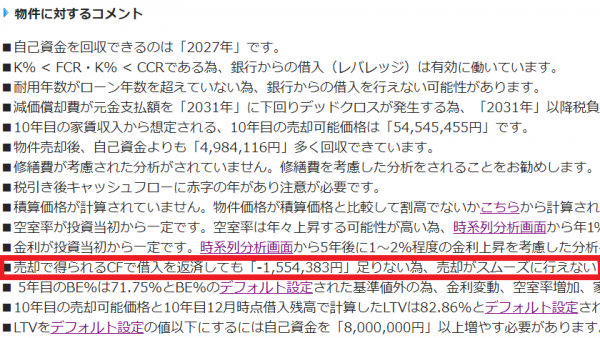

アセットランクシミュレーターでは物件に対するコメント機能で確認できますのでご活用いただければ幸いです。

金利4.5%で物件購入した場合の収益性

最初の物件を手に入れようと思った時に、銀行から高い金利を提示されたというご経験があるかもしれません。私の周辺でもスルガ銀行で4.5%で始めて、今は、何棟も運用されている方が何人かいらっしゃいます。

しかし、金利が高い場合は非常にリスクの高い投資になりかねないのも事実です。今日は、高金利で借りて投資をした場合について考えていきたいと思います。

金利は何%が妥当か

ここ最近は、1.5%前後で借入する方がいることを考えると、4.5%という金利はかなり高いです。しかし、何の実績も担保もない状態で賃貸業を始めようと思うと属性にもよりますが、高い金利を要求されることがあります。

また、4.5%で始めて実績を積み重ねて、1%台の金利で借入できるようにするというパターンを目指す戦略は有りだと思います。では、実際に4.5%の高金利で物件を購入した場合にどうなるかシミュレーションをしてみます。

4.5%の金利で物件を購入

4.5%の金利で物件を購入した場合の収益性と安全性をサンプル物件を使って比較します。

サンプル物件の概要は

物件価格:6,000万円

諸費用:600万円

構造:軽量鉄骨 6室

借入額:5,600万円

借入期間:30年

金利4.5%

表面利回り8、9、10%の収益性と安全性を比較します。

結果は以下のとおりです。

※アセットランクシミュレーターを利用して分析

まず、表面利回り8%ですが正直、収益性・安全性ともに投資に見合うレベルでは無いです。収益性から見ると10年後の自己資金回収率が65.53%と、目安が100%であることを考えると非常に低くい数値です。

また、安全性の指標の※BE%も85.94%と6室中1室でも空室になるとCF赤字になるレベルの低さです。ずっと満室ならば何とかなりますが、かなりリスクが高いと言えます。表面利回り9%でも4.5%で借入すると厳しいなというのが本音です。シミュレーション上は最低、10%前後は欲しいです。

ただ、1棟目に踏み出さないと大家業が始まらないのも事実です。高いリスクを覚悟で1歩を踏み出す場合表面利回り 9~10%前後が目安になります。

高い金利での投資は有りか

正直、シミュレーション上はあまり、お勧めできるものではありません。しかし、9~10%前後の表面利回りで満室運用が可能そうな物件であれば、リスク高めなのを頭において運用はできそうです。8%以下の場合は、かなり難しい運用となります。高金利で不動産を購入して実績を積み重ねる戦略をとる場合、10%前後の利回りと満室経営できそうな物件の2つの条件が必須と言えます。

銀行が求める25%の自己資金での収益性

2019年頃から私の周辺の属性の良い投資家さんでも銀行から物件購入時に25〜30%程度の自己資金を求められるようになっています。

今日のメールセミナーでは自己資金額はどの程度が妥当なのか、自己資金額の違いによる収益性と安全性への影響を一緒に考えていかれればと思っています。

自己資金は多いほどいいか

自己資金の割合が多ければ確実に安全性は増します。銀行の立場で考えると貸倒リスクが低くなるのは悪いことではありません。しかし、自己資金が多ければ貸せる額も少なくなるので銀行の利益は下がります。

そんな中でも自己資金を入れてくれと言ってくるのはかぼちゃ等の諸問題が発生してお上の指導もあったと思いますが、2018年頃までと比較すると安全性を重視する考え方にシフトしたのだと思います。

次に、投資家の立場から自己資金を多めに入れる影響について考えます。

自己資金額の影響

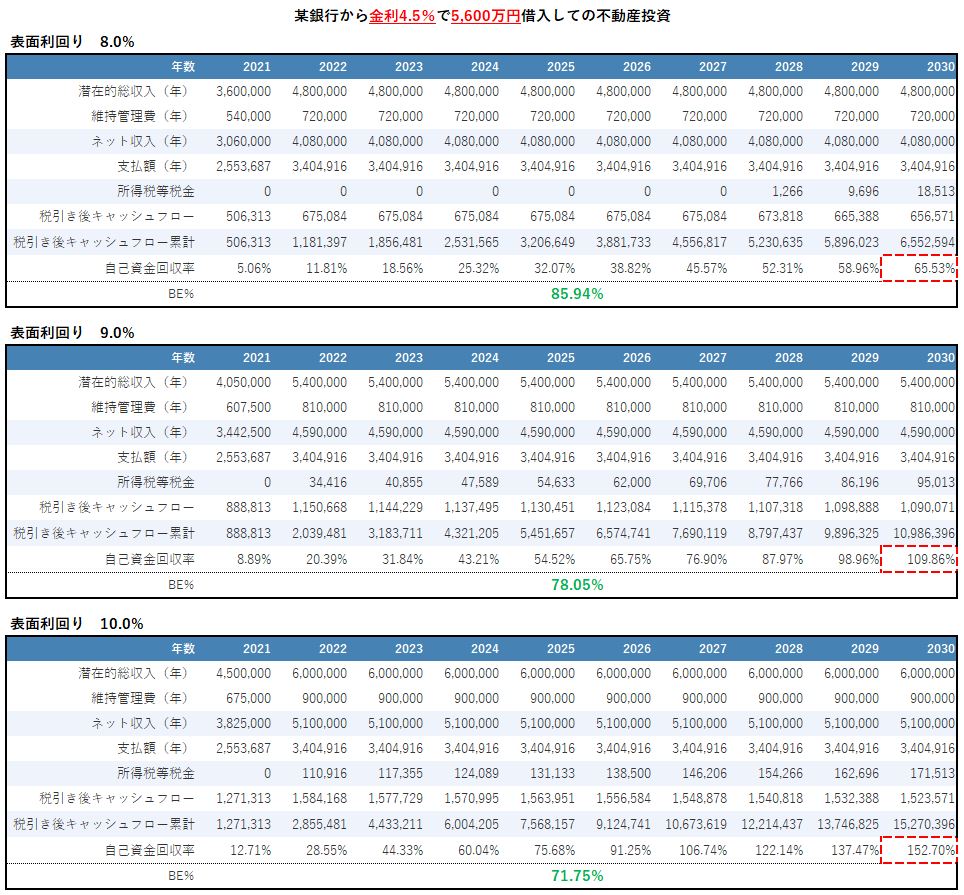

私たち投資家への自己資金額による影響をサンプル物件を使って検討します。

サンプル物件概要は

物件価格:1億円

取得経費:1千万円

表面利回:8.52%

※アセットランクシミュレーターの収支詳細機能で分析

自己資金 25%、15%、0%を比較したものです。

まず、25%の自己資金を入れると10年では自己資金を回収できません。やはり、収益性という点で考えると厳しい印象です。安全性を計るのに便利なBE%*は51.46%とかなり良い数値になります。

※BE%とは

「(維持管理費(年)+支払額(年)) / 潜在的総収入(年) * 100」で計算。損益分岐点を表す指標。空室、家賃下落等のリス

単純に、空室 or 家賃が半分近くになっても返済はできるレベルの安全性です。次への投資を考える際に重要な自己資金回収に10年以上の期間を要するようになる点を考えるとここまで安全性を高める必要があるのか疑問です。

これは、人それぞれの許容度の問題もあるので何とも言えませんが、今回のサンプル物件の場合、自己資金15%程度が収益性と安全性のバランスが取れている印象です。

収益性と安全性

銀行が貸してくれないのでは自己資金を厚めにいれるしかありませんが、シミュレーションをして収益性と安全性の逆相関を考えると25〜30%の自己資金は、若干、安全性に寄っている気はします。

この辺りは、投資の目的や個人のリスク許容度等で変わりますので、このメールセミナーが収益性と安全性のバランスを検討する機会になれば幸いです。

固定と変動金利どちらが得か検討する方法

金利(国債)が少し、上昇してきています。

上のグラフは今年1月〜2月の10年物国債の金利推移です。約2ヵ月で0.03%⇒0.17%まで上昇しました。まだ、0.14%の上昇ですので私たちに影響のあるレベルでは有りません。

ただ、国債金利の動きは不動産で運用を進める上で気にしておきたい項目です。今日は、金利の影響について一緒に考えていければと思っています。

金利をチェックすべき理由

不動産を購入する際には借入をする場合が多数だと思います。その時に重要な項目が金利です。借入金利は国債金利と基本的に連動して動きます。

投資目的で不動産を所有する場合は極端な言い方をすれば不動産の利回りと借入金利の差で利ざやを稼いでいると言えます。それだけに、不動産のリスクは空室など様々有りますが、もっとも、コントロールしにくく影響の大きいのが金利変動リスクです。

では、どの程度影響があるかをサンプル物件を使って比較します。

金利変動の影響

サンプル物件の概要は

物件価格:1億円

表面利回:8.76%

借入額:8,500万円

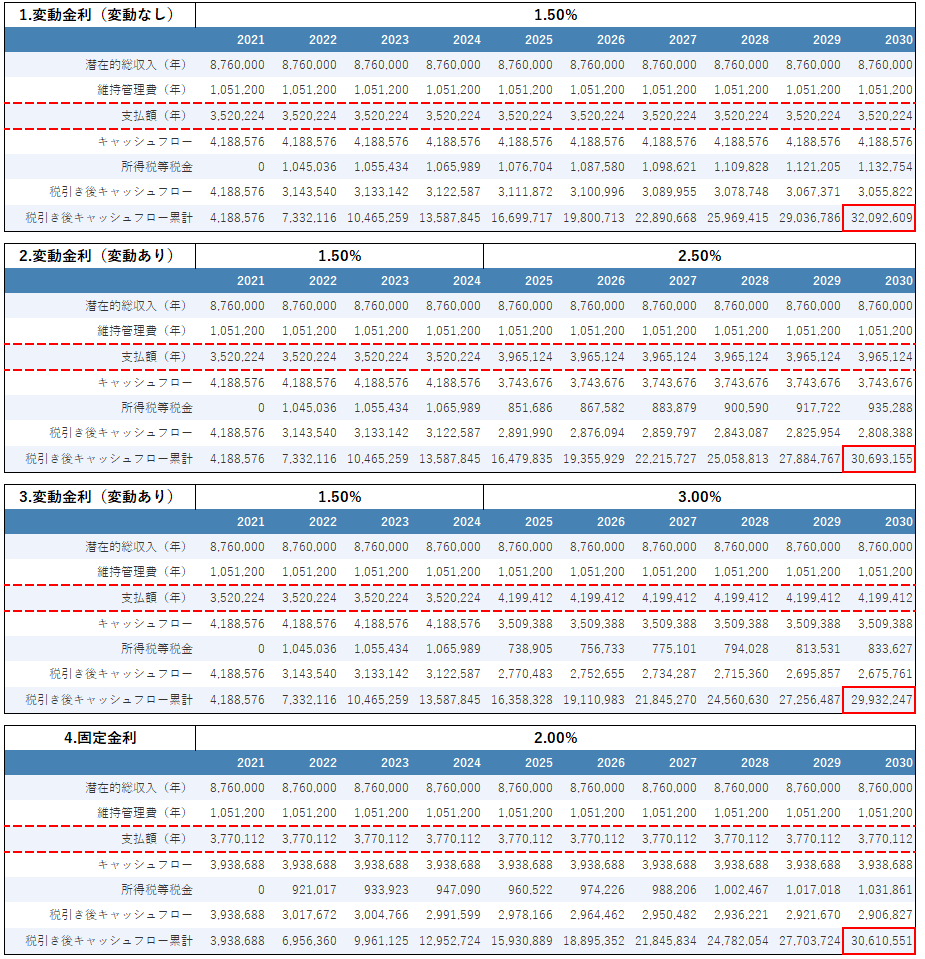

金利の影響を比較したシミュレーションをすると

※

比較は10年後の税引後CF累計で行います。

1.変動金利1.5%⇒変動無し

2.変動金利1.5%⇒2.5%へ変動

3.変動金利1.5%⇒3%へ変動

4.固定金利2%

まず、1.の1.5%の低い金利水準で10年間変動しない場合には税引後CF累計は約3,209万円です。

それに対して金利上昇した場合は

2.の2.5%に上昇は、約3,060万円

3.の3%に上昇は、約2,990万円と

約5〜7%CF累計が少なくなります。

不動産では短めの10年の比較でもこれだけの影響がでます。

私たちが金利変動リスクに備える唯一の方法と言える固定金利で借りた場合が4.です。固定金利で変動金利より0.5%金利が高い2%の場合、約3,060万円と2.5%に金利変動した場合と近い結果になりました。

固定か変動か

私の周辺の投資家さんの多くは変動金利で借りています。シミュレーションから分かるように固定で高い金利で借りると収益性はかなり悪くなります。

今回のシミュレーションでは変動と固定との差を0.5%としましたが、現実は、もう少し差があると思います。そうなると、多くの方が変動金利を選択されるのも

頷けます。

ただ、変動で金利上昇した場合、長期的には、固定で借りておけば良かったという結果も否定できません。この辺りは、個別の物件に合わせて変動シミュレーションを行わないとどのラインまで上昇しても固定より得だということを把握できません。

世界中で強烈な金融緩和を行った影響で長期金利が低下して、今後、金利の上昇幅が大きくなる可能性があります。これまで以上に金利変動リスクが現実味を帯びてきています。

このメールセミナーを金利変動の影響を検討する機会にしていただければ幸いです。

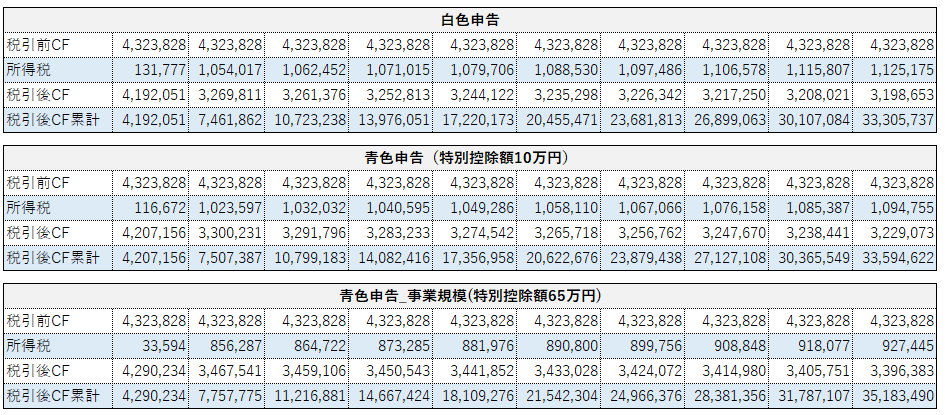

白色と青色申告の違いによる収益への影響

さて、不動産を所有している人にとっては年に1度の大きなイベントである確定申告が2月16日〜始まりました。今年は4月15日迄受け付けてくれるようです。

このメールセミナーで何度もお伝えしていますが不動産投資成功への重要な要素の1つが「税金」です。

そこで、今日は申告種類(青色、白色)の収益への影響についてサンプル物件を使って一緒に考えて行きたいと思います。

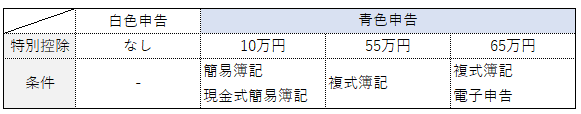

白色申告と青色申告

まず、白色申告と青色申告の違いを一覧に纏めました。

特別控除は、それぞれの条件によって受けられる控除額です。申告の条件によって最大65万円の特別控除が受けられます。

ただし、不動産所得の場合は55万円以上の控除を受けるにはこれ以外に条件があります。

不動産所得の条件

不動産所得の場合、事業規模か、そうでないかによって青色申告の特別控除額が異なります。

事業規模の条件は一般的に

▼貸家5件以上

▼アパート10室以上

▼駐車場50台以上

となっています。

ただ、賃料収入が多い場合には認められる場合もあるようです。最終的には税務署に相談してからの判断になります。

事業規模に該当する場合のみ青色申告の55万円又は65万円の控除が受けられます。

では、それぞれの控除額でどの程度、収益に影響があるかを比較します。

申告種類での比較

サンプルの条件は

▼物件価格:8,000万円

▼家賃収入:840万円/年

規模の物件で行っています。

それぞれの申告方法でシミュレーションをすると

※アセットランクシミュレーター 賃貸経営サポートの時系列集計機能を利用してシミュレーション

白色申告と青色申告を比較すると年間3万円程度税引後CFが増加します。事業規模に達しない場合は10万円の税控除ですので収益に影響があると言えるほどの金額差はありません。

しかし、事業規模になると年間約20万円の違いがでます。これが、毎年、違ってくることを考えると、影響が大きいです。

申告による収益への影響

事業規模に達した場合は青色申告+複式簿記は必須と言えると思います。今回のサンプルは年間840万円の家賃収入でのシミュレーションです。しかし、事業規模に該当する場合はこれよりも多い、家賃収入額になる場合が多いと思います。そうなれば、さらに収益に影響があります。

また、青色申告を利用すると損金の繰越控除を利用できるメリットもあります。

このメールセミナーを、損金繰越も含めた、収益への影響をシミュレーションする機会にしていただければ幸いです。

50種類以上ある不動産指標を効率よく使いこなす方法

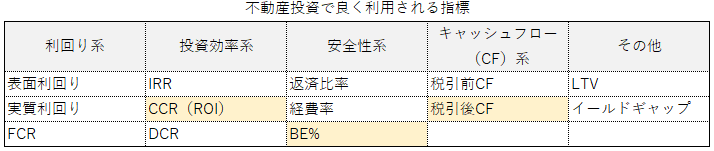

投資指標には色々な指標があります。パッと思いついただけでも

これだけの指標があります。物件の選定をする際の利用順で考えると

■利回り系で物件絞り込み

↓

■投資効率系で投資に見合うか検討

↓

■安全性系で安全性を検討

↓

■CF系で最終確認

↓

■意思決定

こんな流れで検討する方が多いように思います。

私も、だいたいこんな流れで検討します。いかがでしょうか。

指標を利用する際のポイント

上の表で紹介した指標でも、世の中に出回っている指標のごく一部です。正直、全部の指標を網羅して確認することはできません。

そこで、今日は、効率よく指標を利用する方法について考えます。

ポイントは「バランス」です。

バランスよく確認する

「バランス」とは上の表の〇〇系が同じ指標を確認するのではなく、それぞれ、違う系統の指標をバランスよく確認するという意味です。 指標をバランス良く確認することで効率よく、見落としも少なくなります。

よくやりがちなのは、投資効率系のみ色々な指標を確認してしまい、安全性系の確認を怠ってしまうパターンです。これをやってしまうと、思わぬ落とし穴に気付けない可能性があります。

とくにかく、バランスよく確認することを意識していただければと思います。

確認すべき指標

このメールセミナーでも何度かご紹介しましたが最低限確認すべき指標は

1.税引後CFに赤字の年が無いか⇒赤字がある場合には要注意

2.自己資金はいつ回収できるか⇒10年以内が目安(CCR※10%以上)

3.BE%※が70%以下か⇒70%超の場合は要注意

※CCRとは

「CF / 自己資金 * 100」で計算。

※BE%とは

「(維持管理費(年)+支払額(年)) / 潜在的総収入(年) * 100」で計算。損益分岐点を表す指標。空室、

各項目をバランスよく確認しているのがお分かりいただけると思います。

時系列で確認

さらに、投資指標を確認する場合、重要なのは時系列で確認することです。

不動産は1度購入すると長い付き合いになります。多くの投資家さんは、各指標を購入時には確認します。しかし、家賃変動、空室率変動等で常に、指標の数値は変化します。その時点の状況を把握するには各指標を以下のようなイメージで時系列で確認することが必要です。

※アセットランクシミュレーター賃貸経営サポート機能を利用した指標の時系列表示

このように時系列で確認を行うことで、BE%が、当初は63.22%だったけど、5年後には65.55%になりそうだから注意が必要だ等、様々なことに気付き、対策を打つことが可能になります。

ぜひ、このメールセミナーを投資指標の年度変化を確認する機会にしていだければと思います。

急騰したBTCと比較して気づく不動産の特徴

ビットコイン(BTC)の価格が乱高下しています。

下のグラフは2015年〜の価格推移です。

値動きの激しいことが分かります。

ちなみに、

2015年1月1日⇒ 38,374円

2021年1月9日⇒ 4,191,761円

6年で100倍以上値上がりしています。

不動産ではあり得ない値動きです。

こんなに、BTCの方が儲かるなら不動産には魅力がないのか?そこで、今日は、それぞれの特徴を考えて行ければと思っています。

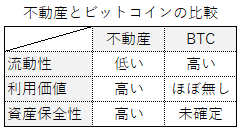

BTCと不動産を比較する

それぞれの特徴を3つの項目で比較します。

1.流動性

2.利用価値

3.資産保全性

この3つを比較することで不動産の特徴も良く見えてきます。

1.流動性

簡単に書けば、現金に変えるまでにどの位時間が必要か? です。BTCの市場が形成されてからは不動産と比較すると圧倒的にBTCが有利です。現金にしようと思ってから数分後には現金にできます。

それに対して、不動産は数分後どころか投げ売り覚悟でも数日、下手をすれば、数年単位になります。不動産の最大の弱みは、流動性が低いことです。何か、現金にしたい理由が発生しても簡単には出来ません。その際に、焦れば、市場価値以下で手放すしか無くなります。

このメールセミナーでも出口戦略について何度も触れています。「購入前から考えられない、一生売らないから関係ない」と話される方もいらっしゃいます。

しかし、変化の大きい時代で何が発生するか分かりません。投資開始前、投資期間中に出口(売却)のシミュレーションをお勧めしているのは、その為です。

2.利用価値

利用価値を言い換えるとこの資産を利用してどれだけ第三者に対して価値を生み出せるかということです。

これは、圧倒的に不動産が有利です。BTCは、利用(使用)価値は0と言っていいと思います。BTCも一部で支払いに利用できます。しかし、現状は、苦労して利用できるところを見つけるレベルです。

それに対して、不動産は第三者に貸すことで利用できます。この価値を提供することで収益を得ることもできます。BTCには利用価値が無いので収益を得るには売却しか基本的にありません。

3.資産保全性

資産保全性は、どれだけの期間、資産としての価値を保てるかです。BTCについては、現状、何とも言えません。金のように、大多数の人がBTCに価値があると考えるようになれば、保全性が高まるかもしれません。しかし、現状は、?という気がします。

逆に、不動産は、これが最大の武器と言えます。不動産の魅力の1つであるレバレッジ(借入)を利用できるのも資産価値の変動が小さいからです。銀行はBTCを担保にお金を絶対に貸しません。不動産を担保に貸してくれるのは、銀行も資産保全性が高いと考えているからです。

それぞれの特徴から分かること

それぞれの特徴を纏めると以下の表のようになるでしょうか。

BTCについては売買が始まってから10年程度しか経過していないので今後、どんな動きなるか分かりません。ただ、利用価値が伸びない点を見ると価値を保ち続けられるか疑問もあります。

それに対して、不動産の特徴は

・高い「利用価値」

・高い「資産保全性」

です。

この特徴から不動産投資を考えると

「資産保全性と利用価値を守る為に好立地の物件を、しっかり修繕して出来る限り保有する。ただし、流動性の低い弱みがあるので出口(売却)のシミュレーションしてしっかり検討しておくことが必要」

と言えます。

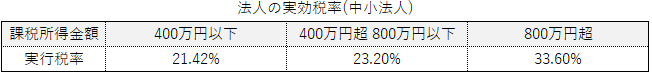

法人所有でどの程度の節税になるのか

さて、年末のメールセミナーでも話題にしましたが、不動産投資の大きなコストの1つが税金です。

ただ、不動産投資の場合、他の事業と比較すると節税手段が限られます。

その限られた節税手段の中でもポピュラーな方法が

「法人」

での物件所有です。

そこで、今日は法人所有で、どの程度、節税になるかをサンプルを使って比較します。

法人の実効税率

まず、参考に12月26日のメールセミナーで紹介した、個人の所得税+住民税の税率です。

※現在は上記税額に所得税額の2.1%の復興特別所得税が加算されます

不動産を法人所有する場合は、ほとんどが中小法人になると思いますので、中小法人の実効税率をご紹介します。

※法人税、地方法人税、法人住民税、事業税、地方法人特別税を加味した実効税率

※地域によって差があります。

法人・個人どちらが得か

それでは、法人と個人どちらで物件を所有した方が得かを比較していきます。

※復興特別所得税は含みません

※計算はアセットランクシミュレーターで行っています

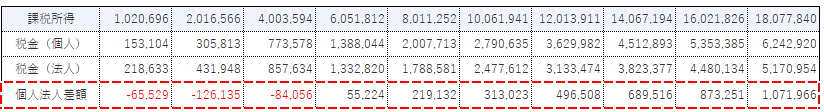

上記一覧は、課税所得約100万円〜1800万円迄を比較した物です。

この表を確認していくと、課税所得約400万円迄は個人の方が税金支払額が少ないのが分かります。

約600万円程度からは、若干ですが法人の支払額が少なくなります。

それ以上は徐々に法人の方が支払額が少なくなります。

法人設立等の手間を考えると、800万円超程度から法人での所有を検討するといいかなと思います。

まだ、800万円程度の課税所得では差額が小さいですが

損金の繰越

■個人⇒3年

■法人⇒10年

等の節税対策が行いやすくなりますので検討に値します。

1,000万円超からは、課税所得の増加に併せて法人が有利になる可能性が高くなります。

税金シミュレーション

不動産投資をする上で、税金を含めたシミュレーションは必須です。

法人、個人の違いだけでも税金支払額がかなり違ってきます。

税金を含めたシミュレーションを行わない場合、無意味とまでは言いませんが、かなりざっくりした分析にしかなりません。

このメールセミナーを個人、法人の支払額の違いを含め税金シミュレーションをする機会にしていただければと思います。

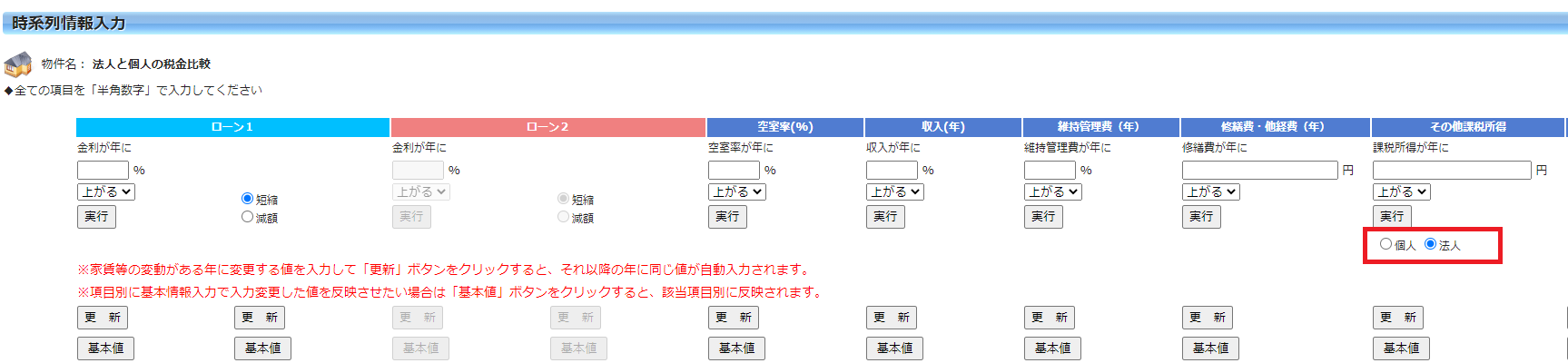

アセットランクシミュレーターでは時系列情報入力で個人・法人のシミュレーションを切り替えられます。

また、「賃貸経営サポート機能」で時系列集計を行うと繰越損金控除のシミュレーションも可能ですのでお試しください。

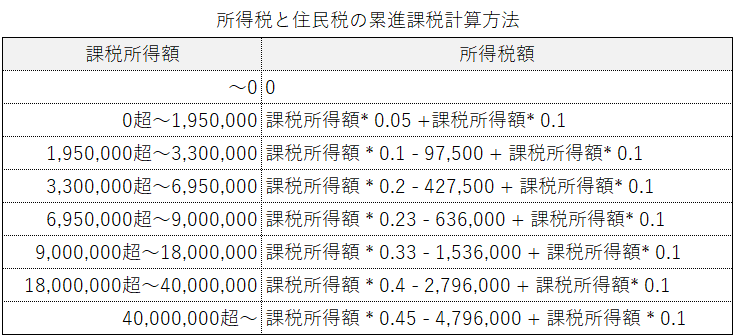

不動産投資の成否に影響を与える税制ルール

さて、年末の時期が来ると気になり出すのが

「税金(所得税)」

です。

このメールセミナーでも、不動産投資の大きなコストの1つが税金であることを何度もお伝えしています。

そこで、今日は、「個人」で物件を取得した場合の税金について考えます。

日本の所得税ルール

日本の所得税は、いわゆる累進課税制度を採用しています。

簡単に書けば

「所得が多ければ、多いほど税負担が大きくなる」

制度です。

つまり、不動産投資で所得が増えれば、増えるほど税負担が大きくなります。

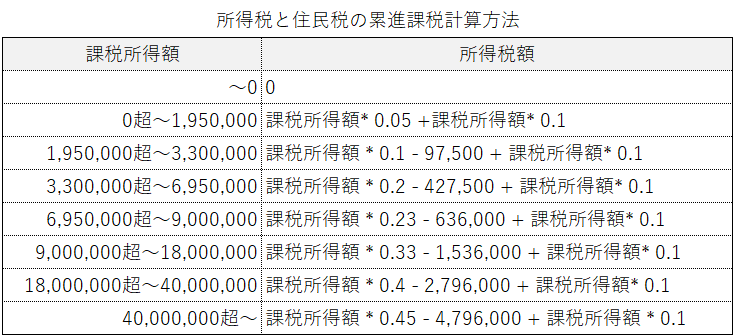

参考に、所得税の計算方法を一覧にして以下に掲載しました。

※現在は上記税額に所得税額の2.1%

※画像はクリックして拡大できます

上の表を確認していただくと課税所得によって大きく税率が異なるのが分かります。

つまり、所得に応じて支払う税金の額が大きく違ってくるということです。

それだけに、不動産投資で所得が増加する場合は、税額と税引後キャッシュフロー(CF)のシミュレーションを行う事は必須です。

総合課税制度

税引後CFのシミュレーションをする場合には、総合課税制度の扱いにも注意が必要です。

これは、不動産所得も給与等の所得も合算して、課税所得額を決定する制度です。

例えば、

不動産所得⇒300万円

給与所得⇒400万円

の場合の不動産投資の税金を考える際には、上記表の195万超〜330万のラインではなく、695万超〜900万のラインで計算する必要があります。

シミュレーションを行う時、他の所得を無視して行っても大きく結果が異なり、 あまり意味の無いシミュレーショになってしまいます。

どの程度、違いが出るか、次のパートでサンプルを使って比較します。

税金の投資への影響

※アセットランクシミュレーターで分析

※所得税等税金は案分して不動産投資分のみを計算した金額

※画像はクリックして拡大できます

上記は、不動産投資の所得額は同じで、給与等の所得額が異なった場合に、税引後CFにどの程度影響があるかのシミュレーションです。

赤い点線の部分を見ていただくと、不動産以外の年収の多い少ないで70万円程度税引後CFに違いがある事が分かります。

税引後CFの確認は必須

不動産投資シミュレーションをする場合、税引後CFを確認するのは必須です。

10、20年単位で確認していくと、税引前や給与等の他の収入を考慮しない税引後CFでは黒字でも、他の収入を考慮したシミュレーションを行うと、税引後CFが赤字になる年が現れる可能性があります。

このメールセミナーを、不動産投資以外の所得を考慮して、税引後CFの推移を確認する機会にしていただければと思います。

アセットランクシミュレーターでは、時系列情報入力画面のその他課税所得欄を利用してシミュレーション可能です。

※赤枠の欄に給与等の課税所得を入れてシミュレーションできます

※画像はクリックして拡大できます

賃貸経営者なら知っておきたいサブリース新法のポイント

不動産投資に関わる人は知っておきたい法律が12月15日に施行されます。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」

いわゆる、サブリース新法です。

法制化された理由

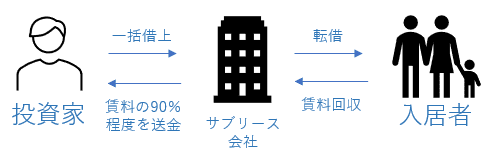

まず、サブリースについて簡単に触れます。

サブリース会社を利用する投資家の最大のメリットは

「一定の手数料を支払えば一括借上してくれるので空室を気にせずに安定した

収益を計算できる」

という点です。

しかし、ご存知のようにかぼちゃの馬車等で、この最大のメリットが予定通り履行されずに

社会問題化したことが法制化の理由です。

サブリース新法の概要

新法のポイントは3つです。

1.誇大広告禁止

サブリースの広告では「30年間家賃保証」等のうたい文句がよく利用されます。

しかし、実際はご存知のように

・保証賃料を大幅に減額

・契約の打ち切り

等が行われても文句の言えない契約になっています。

30年間保証されているわけでは無いので、今後は誇大広告として判断され罰則の対象となる可能性があります。

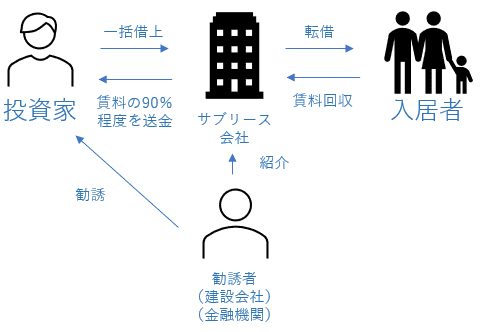

2.勧誘者の明確化

新法では、サブリース会社を紹介した建設会社、金融機関、不動産会社等もサブリース新法の罰則対象になります。

3.重要事項説明の義務化

不動産売買と同様にサブリース契約をする前に重要事項の説明が義務化さます。

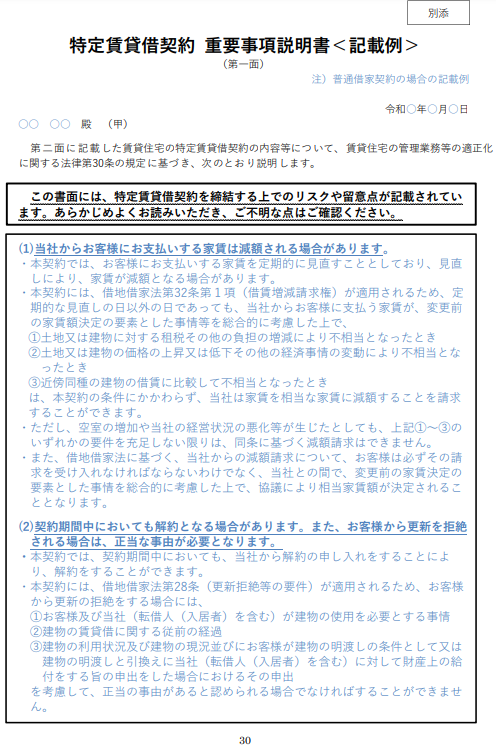

以下は国土交通省が掲載しているガイドラインの一部で重要事項説明の記載例です。

(国土交通省 サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインより抜粋)

保証賃料の減額や、契約解除の可能性について書かれています。

この3つが新法のポイントです。

サブリースの今後

新法と言いますが

「当たり前の事じゃないか」

と思うのが本音です。

逆に言えばこれまでがあまりにも杜撰だったと言えるかもしれません。

新法を守らない場合は罰則もありますので、ポイントの1~3が守られればようやく、世間一般の常識から見た当たり前の状態になると思います。

投資家から見たサブリース

サブリースは空室リスクの低減等投資家から見てもメリットがあります。

しかし、100%当てにしての投資は、絶対にやってはいけません。

投資判断は、しっかりしたシミュレーションを行たうえで「自分で考えて判断する」ことが重要です。

新法の制定で、この判断を惑わすような広告等が禁止されますので冷静な投資判断とサブリースの利用を検討できるようになるのではと思います。